アジア・オセアニア国際アンチ・ドーピングセミナー 2024

Organised by

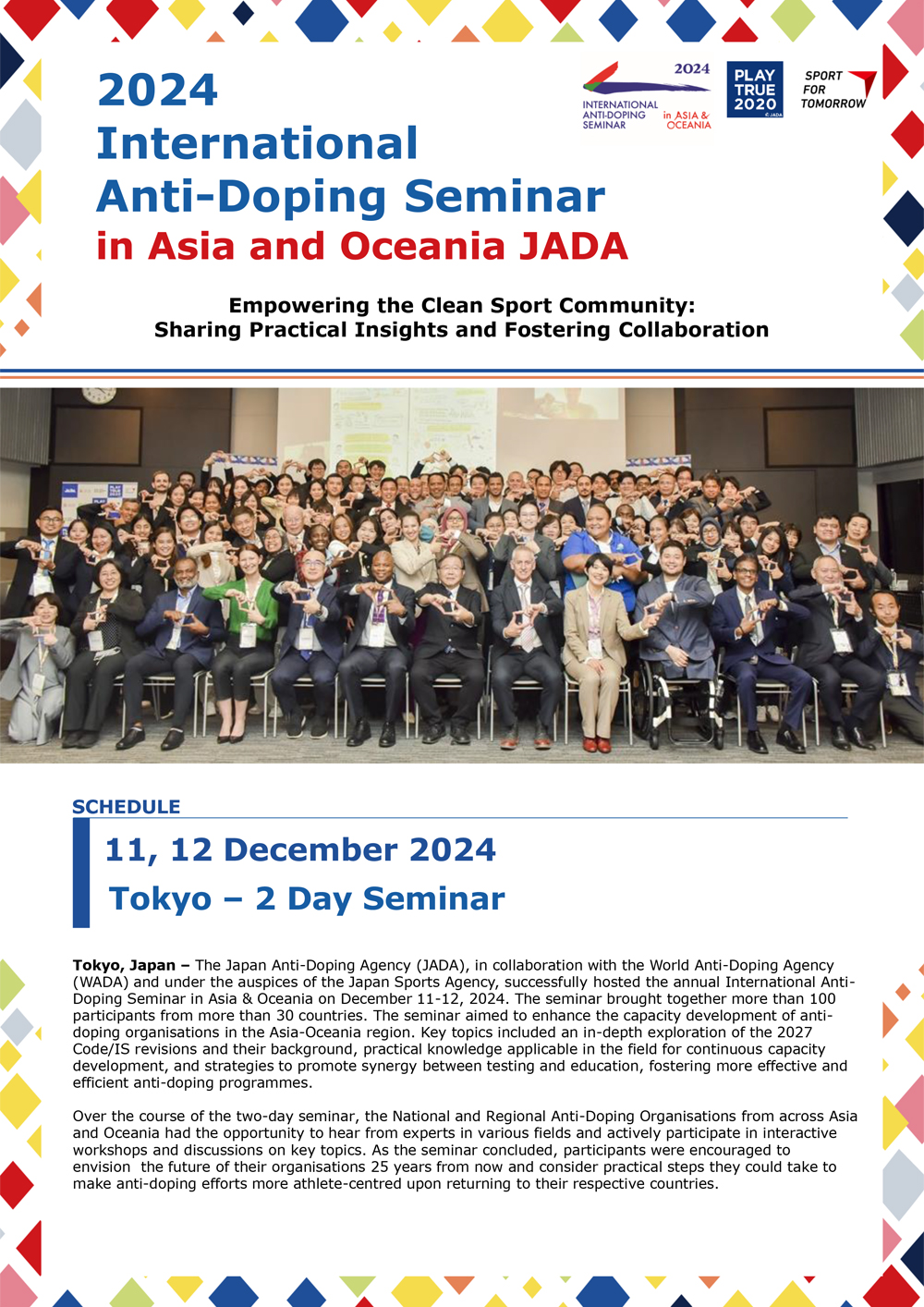

日本アンチ・ドーピング機構(JADA)は、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)との連携のもと、スポーツ庁主催「アジア・オセアニア国際アンチ・ドーピングセミナー2024」を、2024年12月11日~12日に開催しました。

セミナーには、30カ国以上から100名以上の参加者が集まりました。本セミナーは、アジア・オセアニア地域におけるアンチ・ドーピング組織の能力開発を目的としています。

主なトピックとして、2027年世界アンチ・ドーピング規程/国際基準の改定とその背景、アスリートを中心とした(Athlete-Centred)アンチ・ドーピングのアプローチ、検査と教育の相乗効果を促進し、より効果的かつ効率的なアンチ・ドーピングプログラムを推進するための戦略などが取り上げられました。

2日間にわたるセミナーの期間中、アジア・オセアニアから集まった各国・地域のアンチ・ドーピング機関の参加者は、WADAのディレクター等からの最新情報の聴講他、主要なトピックに関する双方向のワークショップやディスカッションに参加しました。

セミナーの最後には、参加者がそれぞれの国におけるアンチ・ドーピングの未来を思い描き、帰国後、本セミナーを通して強調された、「アスリートを中心としたアプローチ」「検査と教育の連携」を実践するためのステップを検討していくことの重要性が共有されました。

後援:

・外務省

・独立行政法人日本スポーツ振興センター Sport for Tomorrow

・International Testing Agency (ITA)

・International Paralympic Committee (IPC)

・Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO)

Empowering the Clean Sport Community:

Sharing Practical Insights and Fostering Collaboration

AM

Host Welcome & Keynotes

また、本セミナーが、各国の限られたリソースの中でより効率的かつ効果的なアンチ・ドーピングプログラムを構築するための建設的な意見交換の場となることを期待していると述べました。さらに、2027年の規程改定に向けた準備の一環として、改定の背景に対する理解を深め共通理解を持つ機会としての本セミナーの意義を強調し、クリーンなスポーツ環境を守るため地域間の連携の重要性を訴えました。

また、アンチ・ドーピング管理・運営システム(ADAMS)、アスリートバイオロジカルパスポート、内部告発プログラムなどの調査ツールなどの重要な成果についても紹介しました。2025~2029年戦略計画は、「リーダーシップ」「最大限のインパクト創出」「アスリート中心の取り組み」「関係者との協力」「運営の効率化」の5つの柱を中心に構成されていること。

今後の優先課題として、アンチ・ドーピング水準の調和、教育、コンプライアンスモニタリングの向上、情報収集・調査能力の強化を挙げました。山本事務局長は、アンチ・ドーピング推進のためには、公的機関の関与やデジタル教育ツールの活用が不可欠であることを強調し、最後に、2027年規程および国際基準の改定に向けてクリーンなスポーツの実現に向けた関係者の積極的な関与と統一された国際的な枠組みの重要性を訴えました。

また、公平な競技環境を確保するためには、検体の迅速な輸送が重要であることを強調し、WADA承認のアスリート・パスポート管理ユニット(APMU)の義務化を含むアスリートバイオロジカルパスポート(ABP)の管理体制の改善等について紹介しました。さらに、ドーピング検査におけるジェンダー多様性への対応、アンチ・ドーピング機関(ADO)間の協力強化に関する提案についても説明しました。

Ricketts氏は、アスリートとの一貫したコミュニケーションや教育、アンチ・ドーピング手続きの統一が透明性の向上やプロセスの効率化につながり、公平な競技環境を守る上で重要であることを強調しました。

改定ドラフトで提案された内容として、定義の明確化、モニタリングの強化、教育者(Educator)の役割拡大が挙げられました。また、特に若いアスリートを対象にした教育の普及拡大の重要性を強調し、価値観に基づく教育が行動変容に与える肯定的な影響について述べました。

新たなテーマとして、教育における各組織の役割と責任の明確化、ISE推進に向けた具体的な支援、教育年間計画策定と評価を通じた説明責任の強化が挙げられました。さらに、ADO、各国政府、WADAが協力し、教育の取り組みをさらに強化することで、クリーンスポーツの促進につなげることを呼びかけました。

PM

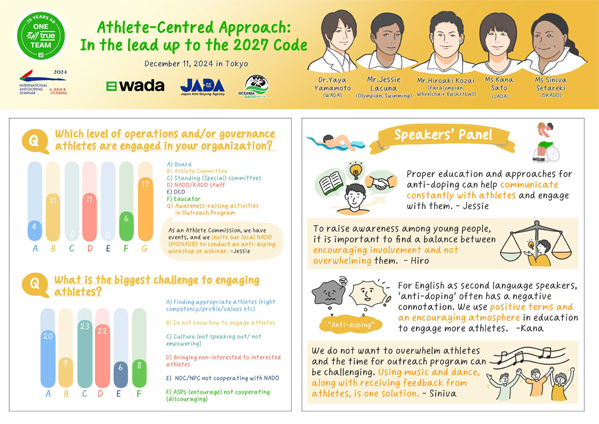

Athlete-Centred Approach:In the lead up to the 2027 Code

パートI: パネリストによるプレゼンテーション

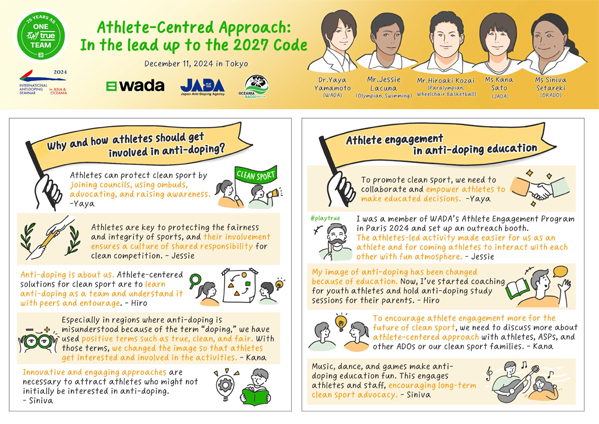

山本氏は、WADAのアスリート中心のアプローチについて説明し、アスリート・カウンシル、オンブズ・プログラム、規程改定プロセスへのアスリートの関与強化といった主要な取り組みに焦点を当てました。

アスリート・カウンシルは、多様なアスリート代表で構成されており、意思決定にアスリートの声をより反映させることを目的としており、オンブズ・プログラムは、アンチ・ドーピング制度の複雑な仕組みを理解しやすくするための支援を提供し、アスリートが安心して相談できる機密性の高いサポートを提供することが目的であることが述べられました。

そして、これらは、アスリートがクリーンスポーツのアンバサダーとして、クリーンスポーツの推進に参画することを促進する取組であることが強調されました。

オリンピアンであり、フィリピンオリンピック委員会アスリート委員長であるJessie Lacuna氏は、パリ2024大会におけるアスリート・エンゲージメント・プログラムの取り組みを紹介し、アスリートの参加を促進するためのアプローチの提案がなされました。

具体的には、パリのプログラムにおいて、賞品がもらえるインタラクティブなクイズや、著名なアスリートとの写真撮影の機会などが含まれていたことが紹介されました。

さらに、アスリート同士で学び合う機会がアンチ・ドーピング意識の向上に効果的であることを強調し、アスリート主体の積極的な関与が、真にアスリート中心のプログラムを構築する上で不可欠であると述べました。

アスリートやサポートスタッフがアンチ・ドーピングの価値を守るために主体的に活動に参画する取り組みとして、「Play True Creators」プログラム、クリーンスポーツ・Educator制度、大規模大会前のターゲット教育セッションの事例を挙げました。

また、教育プログラムの改善には学習者のフィードバックが重要であることを強調し、価値に基づく教育を実施する上でEducatorが果たす役割の重要性にも言及しました。さらに、国内競技連盟や関係者との連携の必要性を訴え、「One Team」として統一したアンチ・ドーピング教育の推進が不可欠であることを述べました。

JADAの取り組みは、アスリートの権利を守り、説明責任を促し、持続可能なクリーンスポーツ文化を育むことに重点を置いていることが強調されました。

プログラムは、以下の5つの重要なメッセージを推進しています:Play True(クリーンに競技をしよう)、Play Safe(安全に競技しよう)、Stay Healthy(健康を維持しよう)、Go Green(環境に配慮しよう)、Be a Leader(リーダーになろう)。これらのメッセージは、アスリート委員会と連携することによって、より強化され、発信されていることも述べられました。

Siniva氏は、ダンス、音楽、クイズなどのインタラクティブな活動がアスリートの関与を深める効果的な方法であるとも話しました。また、ORADOの2024年のソーシャルメディアキャンペーンが、アンチ・ドーピング意識の拡大と普及において果たした効果についても共有されました。

パートII: パネルディスカッション

1日目の最後は、山本氏と佐藤氏がモデレーターを務め、クロストークで締めくくりました。「どのようにアスリートをアンチ・ドーピング活動の中心にしていくか」についてJessie氏、香西氏、ORADOのSiniva氏と議論しました。重要なテーマは、アンチ・ドーピング機関の役割を「取り締まる」から「アスリートを守る」に変えることであり、アスリートをアンチ・ドーピングのメッセージの中心に置き続ける効果的な方法と、それに伴う課題についても話し合われました。

広く共有された意見として、効果的なアスリートの関与は、できるだけパフォーマンスの早い段階から始めるべきだという点がありました。しかし、この関与はバランスが取れ、創造的で、年齢に適した内容で、そして文化的にもアスリートにとって意味があると感じられるものでなければならないこと。一部の国では、文化的信念や習慣、宗教的観点がアンチ・ドーピング活動や検査に大きな課題をもたらしていることが指摘されました。

また、活動の各段階でアスリートのフィードバックを組み込むことの重要性が強調され、アスリートが受動的な受け手ではなく、積極的な参加者であり続けることの重要性が共有されました。このアプローチは、既に制裁を受けたアスリートにとっても同様に重要であるとされました。

質疑応答では、言語の壁がアンチ・ドーピングの普及活動における主要な障壁の1つであり、国際スポーツのコミュニティで共通言語として英語が使用されていることによる難しさをいくつかの国の参加者が指摘しました。

また、国レベルでのアスリートのメンタルヘルス施策の役割についても議論され、特に制裁を受けたアスリートが直面する課題や、メンタルヘルス問題を公に議論することを避ける文化的傾向に対する注意が払われました。

最後に、モデレータと各パネリストから、アスリートの関与を強化するためのキーメッセージとして、「団結」「包摂」「平等」「積極的な行動」が参加者に共有され、今後の各国での実践につなげていくことの力強いエールとなりました。

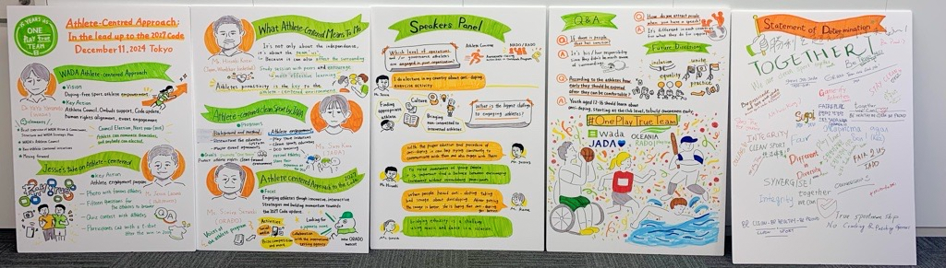

パネルディスカッションの間、キーワードはグラフィックレコーディングにより記録され、様々な文化的背景を持つ参加者間で、共通の方向性を持って帰ることができる工夫がなされました。また、参加者はアスリートの関与を進めるためのコミットメントをボードに記入し、各国のアンチ・ドーピング活動実践者としてアスリート中心のアプローチを推進する役割を改めて実感することができました。

AM

Discussion and Group Work

WADAアジア・オセアニア地域事務局のPerumal氏とLee氏は、WADAのADOベンチマーキングプロジェクトについて発表しました。このプロジェクトは、世界的なアンチ・ドーピング活動を評価し、プログラム実施におけるギャップを特定することを目的としたものです。プロジェクトの重要な側面の一つは、アジア・オセアニア地域の国々を、アスリート数、メダルの成績、1人当たりGDPに基づいて階層化し、評価を行うことです。この調査結果では、アジア・オセアニア地域には世界の209のNADOのうち61があるものの、スタッフ数や予算配分にかなりの違いがあることがわかりました。

教育プログラムであるADELでは、言語の多様化によりアクティブな学習者数が65%増加したことや、地域全体で規程/国際基準への非適合事例が19%減少したことが報告されました。最後に、戦略的な検査傾向と推奨事項が共有され、ステークホルダーがパシフィック・ミニ・ゲームズやアジア大会などの今後の重要なイベントに向けて準備を整えるヒントが共有されました。

Colin氏は、アンチ・ドーピングの取り組みにおける教育と検査の相乗効果に焦点を当てプレゼンテーションを行いました。彼は、アンチ・ドーピング・システムをマッピングし、主要なステークホルダーを特定するスポーツシステムアセスメントを、教育の実施を改善するためのフレームワークとして紹介しました。このアプローチにより、さまざまなアスリートグループ、サポートスタッフ、競技団体に焦点を当て、的を絞ったコミュニケーションと資源配分が可能になると、前段のベンチマークプロジェクトからの示唆を踏まえて言及しました。

Colin氏は、教育の有効性を確保することにおいて、明確な目的に基づく教育計画、モニタリングの仕組み、パートナーシップが重要であることを強調しました。また、地方で活動したり、多忙なアスリートへのアプローチとして、Colin氏はオンライン・モジュールやオーダーメイドのセッションを提案し、また、アンチ・ドーピング教育を国内外のスポーツシステムに統合し、既存の枠組みに合わせていくことの有用性を強調しました。

オーストラリアアンチ・ドーピング機関(SIA)教育部長のAlexis Cooper氏のプレゼンテーションでは、スポーツシステムアセスメントや教育、連携、評価を通じてスポーツのインテグリティを確保するための戦略に焦点が当てられました。重要なポイントとして、スポーツシステムのギャップを特定し、すべてのレベルのアスリートに教育をカスタマイズし、WADA、RADO、NADOなどの組織の支援を受けながら、アンチ・ドーピング教育における競技団体の役割を強調することが説明されました。

また、アンチ・ドーピング教育を実施する上で、アスリートサポートスタッフ(ASP)が重要な役割を持ち、ASPの認定制度にアンチ・ドーピング教育を組み込むためには認定の主催団体との協力が必要であることが強調されました。また連携という観点では、学校などの教育機関も、若いアスリートに対しての教育を推進するうえで重要な役割を担っている一方で、保護者やメディアへのアプローチの難しさといった課題も残っていることが具体的に示されました。

オーストラリアの事例を通じて、教育、連携、評価が、クリーンスポーツを促進するための鍵であることを参加者に丁寧に提示されました。

JADA検査部部長の打谷氏は、JADAのパリ2024に向けた取り組みについて紹介しました。ITAからの検査の推奨に対して、JADAとして、様々な項目に高い達成率であった一方で、チームスポーツの検査等に関しては課題が残っていることも指摘しました。

事前教育に関しては、ほぼ全ての派遣選手及びメディカルスタッフがのウェビナーやADELコースを通じて十分に準備されたことが共有され、重要なポイントとして、教育、検査、医科学の連携がアンチ・ドーピングの強化に不可欠であることが強調されました。また、JADAの取り組みを通して、RTP/TP登録における戦略や、主要な国際大会に向けた運営上の課題に積極的に取り組む必要があることが伝えられました。

グループディスカッションは、参加者を教育と検査の2つのグループに分けて実施しました。教育グループでは、スポーツシステムアセスメントやアスリートサポートスタッフの教育について議論しました。検査グループでは、パリ大会の事前検査レビューやドーピング検査員(DCO)の管理について議論しました。各グループでは活発で双方向の議論が行われ、参加者は自分たちの地域で直面している課題や好事例を共有し、意見交換を行いました。

検査と教育に分かれてのディスカッションの後、「検査と教育の相乗効果」というキーワードの元、それぞれのディスカッションで話された内容が共有されました。これにより、参加者全員が検査と教育の双方視点やアプローチを理解する機会が得られ、共通の目標に向けた連携の重要性が再確認されました。

PM

Synergies between Testing and Education

教育グループは、遠隔地や海外に拠点を置くアスリートにリーチするために、既存のeラーニングシステムを最大限に活用することを提案しました。また、アスリートの忙しいスケジュールに合わせて教育セッションをトレーニングスケジュールに組み込むことが提案されました。さらに、アンチ・ドーピングの最新情報は、競技団体のウェブサイトに掲載するとともに、ソーシャルメディアやテレビを通じて広めるべきだとの合意された意見が紹介されました。

検査グループは、パリ2024大会に向けた事前検査で直面した課題について紹介しました。その中には、アスリートの居場所情報の更新が遅れていること、血液サンプルの輸送に関する問題、認定された分析機関の不足がありました。DCOの管理に関しては、再認定期間が2年又は1年と国によって異なり、そのメリットやデメリットが議論され、検査の質の管理の重要性が再認識されました。各国で共通する課題があることに言及し、過去の経験から学び、現在の実践を評価し、ステークホルダーと継続的にコミュニケーションを取っていくことの重要性を強調しました。

各グループからの報告後、打谷氏は、検査と教育の相乗効果が本セミナーの重要なテーマである理由について、JADAの例を挙げて説明しました。JADAでは、教育部と検査部が毎週ミーティングし、RTP/TP登録プロセス等を調整していることを説明し、両部のメンバーからミーティングの具体的な成果が共有されました。その後、参加者は各国におけるRTP/TP管理についてグループディスカッションを行いました。セッションは、パネリストであるWADAからも有益な示唆があり、オープンな質疑応答が活発に行われました。

セミナーの閉会にあたり、山本氏は「共に前進する」というテーマの下、重要ポイントをまとめました。山本氏は参加者に対し、自分たちの組織が25年後にどのようになっているかを考え、どのようにしてアンチ・ドーピングプログラムをよりアスリート中心なものにするか、帰国後にどのような具体的な行動を取るかを考えるように促しました。

JADAのCEOである浅川伸氏は閉会の挨拶を行い、参加者の積極的な参加に感謝するとともに、登壇者への深い感謝の意を表しました。アンチ・ドーピングコミュニティ全体が規程および国際基準を正しく理解し、実践する責任を持っていることを強調し、この目標を達成するためのチームワークの重要性を再確認しました。最後に、参加者がネットワークを活用し、今後の規程遵守に向けた準備をより一層進めることを期待していると述べました。