アジア・オセアニア国際アンチ・ドーピングセミナー 2023

Organised by

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)は、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)との連携のもと、スポーツ庁主催「アジア・オセアニア国際アンチ・ドーピングセミナー2023」を2023年12月12日~13日に開催しました。

約200名の参加者が東京会場とオンラインで集い、2日間にわたり、アジア・オセアニアの各国アンチ・ドーピング機関(NADO)や各地域アンチ・ドーピング機関(RADO)が考えを共有し、より実効性の高いクリーンスポーツ環境構築について議論しました。

「#OnePlayTrueTeam because #iplaytrue: United Effort for a Clean Sport Environment」というテーマのもと、JADA会長・赤間とWADA会長Witold Bańka氏からの挨拶で開会しました。2024年にWADAの創立25周年を控え、JADAとWADAの連携は、アジア・オセアニア地域のクリーンスポーツ環境の構築という共通ゴールを目指し、より一層深いものになっています。

国際セミナーの開催に続き、12月14日はSEARADO(東南アジア地域アンチ・ドーピング機関)、RADOKA(中央アジア地域アンチ・ドーピング機関)と連携し、教育ワークショップを実施、計33名が参加しました。

JADAは、クリーンでフェアなスポーツの未来のために、アジア・オセアニア地域が「PLAY TRUE Creator」として一致団結するべく、クリーンスポーツコミュニティとの連携をこれからも高めていきます。

後援:

・外務省

・独立行政法人日本スポーツ振興センター Sport for Tomorrow

・International Testing Agency (ITA)

・International Paralympic Committee (IPC)

・Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO)

Celebrate as #OnePlayTrueTeam #iplaytrue:

United Effort for Our New Stage

AM

TOKYO

WADA会長Witold Bańka氏は、会長就任後初めて東京会場で国際セミナーに出席できたことを嬉しく思い、この国際セミナーはクリーンなスポーツを推進するために知識と専門性を共有する非常に良い機会であると参加者へ伝えました。また、このようなパートナーシップと団結は、スポーツにおけるインテグリティや正直さ・誠実さ、リスペクトを守るための私たちの取組に成功をもたらすと述べました。

WADA事務局長Olivier Niggli氏は、WADAのガバナンス改革、予算拡大、アスリートカウンシルやアスリートオンブズの創設をはじめとするアスリートが代表権を持ってクリーンスポーツを創る体制強化など主要な成果を紹介しました。さらに、2020年から2024年までのWADA戦略計画の概要を説明し、リーダーシップや連携といったパフォーマンス指標を強調ました。また、アジア・オセアニア地域の参加者に、2027年世界規程の改定プロセスへ積極的に参加するよう促し、クリーンスポーツ環境を推進するために世界規程遵守の重要性を強く示しました。

WADA Compliance, Rules and Standards副部長Haynes氏は、世界規程の遵守に対するモニタリングプログラムが各国の規程遵守の不適合率を減少させ、世界的なアンチ・ドーピング活動に貢献していることを強調しました。また、CCQの傾向について述べ、アジア地域における教育分野への予算配分が世界をリードしていることについて注目しました。2027年に向けて、2024年から適用される最新の国際基準を含む、世界規程や国際基準の改定に係る課題について話しました。

WADAとJADAのそれぞれ10年以上の歴史の中で、両組織の「リーダー」らがそれぞれのエピソードを話す「Chat with Clean Sport Leaders – Roundtable」は、多くの注目を集めました。 Bańka氏は、アスリートとして国際大会に出場していた頃、ドーピング検査が初めてのクリーンスポーツとの関わりであったことを語り、WADA創設からの大きな変化を指摘しました。Niggli氏は、1996年にアンチ・ドーピングに携わって以来、クリーンスポーツへの取組が大幅に活発化していることを主張しました。赤間は、JADAが主導したレガシープロジェクト「PLAY TRUE 2020- Sport for Tomorrow」や大会組織委員会との連携を通じた東京2020大会のインパクトについて言及しました。

国際レベルアスリート、医師、法律専門家など、多様な経歴を持つ登壇者は、それぞれ特有の見解を述べました。Bańka氏は大阪で開催された大会でのドーピング検査の経験を語り、赤間はラグビーから学んだ「リスペクト」の精神、Niggli氏はクリーンスポーツの未来におけるさらなる進化を予想しました。参加者からの質問にも回答し、考察と経験を深めました。

PM

HYBRID

基調挨拶の中で、 Bańka氏はアンチ・ドーピング活動を成功に導くためには連携が重要であり、WADAが取組を支援することを改めて表明しました。また、戦略的な優先事項として、スポンサーからの追加財源の獲得、アスリート中心のアンチ・ドーピング体制の醸成、アンチ・ドーピング実務家の育成、特に2025年からのアジアにおけるインテリジェンスとドーピング調査での強化などについて挙げました。

WADA アスリートカウンシル委員長であるRyan Pini氏は、WADAのガバナンス改革後のアスリートカウンシルの役割の変化について説明し、その中心テーマである 「it's all about the athlete(すべてはアスリートのために)」を強調しました。また、WADA アスリートカウンシルの7つの役割とアスリートの参画を促進するために新たに始まった「オンブズプログラム」について述べました。

WADAアスリートカウンシルの役割:

| 1. | クリーンスポーツに対する認識と支持を高めること | |

| 2. | 世界アンチ・ドーピングプログラムに関するアスリートのフィードバックを求め、共有すること | |

| 3. | WADAとクリーンスポーツのアンバサダーとして活動すること | |

| 4. | 主要国際総合競技大会におけるアスリート参画プログラムを支援すること | |

| 5. | アスリートとそのサポートスタッフに効果的なアプローチ方法を提案すること | |

| 6. | 各国政府、スポーツ界、地域や国のスポーツ団体と連携し、WADAのネットワークを拡大すること | |

| 7. | WADAのガバナンスおよび専門委員会においてアスリートを代表すること |

このセッションでは、インテグリティとアスリートを中心としたクリーンスポーツへの取組の重要性が強調されました。参加者の投票では、サプリメントのリスクに関する情報提供の改善の必要性が提起されました。また、セッションの最後には、アンチ・ドーピングの将来像を形作る上で、誠実さと説明責任を持つことの重要性に加え、アスリート中心のアプローチが重要な役割を果たすということが伝えられました。パネリストは、アスリートのウェルビーイング(well-being)を守り、世界的にスポーツのインテグリティを守る必要性を伝えました。

Moving together as #OnePlayTrueTeam: Creating Clean Sport

AM

TOKYO

#OnePlayTrueTeamワークショップ:2027年世界アンチ・ドーピング規程と国際基準へのエンゲージメント

トピックA:2027年の世界規程とIST

(検査に関する国際基準):

インプットとアイデア

トピックAでは、3つの重要な分野に焦点が当てられました。: 1) AAF(違反が疑われる分析報告)が通知された場合、アスリートが意図的でないことを証明する基準の明確化、2) 居場所情報に関するケースの結果管理の変更点の見直し、3) 濫用物質に関する制裁の調和と明確化。ISTに関する議論では、総合競技大会開催前に採取された検体をタイムリーに分析し、大会までに結果が報告されないというリスクを最小化にするため、分析結果を報告する一定の基準を設けることなどが議論されました。トランスジェンダーやジェンダーの多様性を反映し、効果的なドーピング・コントロールを求める声の促進が議論されました。参加者は、関係する多様な文化を考慮し、生物学的なステータスと法的なステータスのバランスをとることによって、標準化された規程を調和させる必要性を提起しました。また、個人の感受性を考慮したDCOトレーニングの必要性も強調されました。

ABP(アスリート バイオロジカル パスポート)の強化については、多くの参加者が支持しました。また、検体の長期保管と廃棄の基準を明確にするという方向性についても支持されました。参加者は、より厳しい要件を満たすためには、各国の組織内により多くのリソースが必要であるとの考えを共有しました。

トピックB:ISE(教育に関する国際基準):

インプットとアイデア

参加者全員が、ISEに関する改定案に対して「賛成か反対か」を表明しました。Tier3~4の参加者は、アンチ・ドーピング教育の「水準を上げる」という方向性に対して、クリーンスポーツ環境に対する潜在的なメリットの視点から同意を示した。一方で、リソースやインターネット環境が限られているといった課題への懸念も挙げられました。また、Tier1~2の参加者も、「水準を上げる」という全体的な方向性に同意し、アスリートのサポートスタッフ(特に国際レベルアスリートのコーチ)に対する教育の必要性を主張しました。、意義あるパートナーシップを国内で確立することについて多くの国が大きな障壁に直面している状況に対して、意見交換を通して、アスリートパスウェイの構造化が必要であることが提起されました。

PM

TOKYO

JADA専務理事の浅川は、NOC(各国オリンピック委員会)、NPC(各国パラリンピック委員会)、NF(各競技団体)、JADAの間の継続的な協力関係を伝え、日本の現状からのを考察を共有しました。調整を諦めずに、国内のステークホルダーから財政的・人的支援を得る方法を見つけるようアドバイスを行いました。

PM

HYBRID

さらに、「Guidelines for Human Source Management(人的資源のマネジメントのためのガイドライン)」、「Professional Standard for Testing Practitioners(ドーピング検査員のための専門的基準)」、「TDSSA(競技特性分析のためのテクニカルドキュメント)」の改定など、WADAの近年の注目すべき成果について話しました。

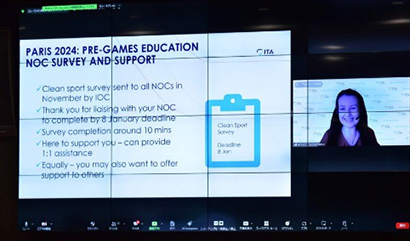

続く、Paris2024およびその後に向けたクリーンスポーツ教育をテーマにしたセッションでは、JADAとITAがプレゼンテーションを行いました。

ITAの教育マネージャーであるIrvine氏は、冬季ユースオリンピック競技大会前とパリ2024オリンピック競技大会前の教育プログラム計画を共有しました。前者については、NOCクリーンスポーツ教育ガイド、ADEL「主要総合国際競技大会に出場するタレントアスリートコース」、ウェビナー、競技会場での教育が紹介されました。後者については、大会派遣前の教育内容として、クリーンスポーツ意識調査、NOCガイドの更新、アスリートやアスリートサポートスタッフ向けのウェビナー、ADEL「パリ2024オリンピック競技大会に向けたADELコース」を挙げました。クリーンスポーツ教育コミュニティへのリソースや情報を共有するパートナーシップの重要性も強く主張しました。

続いて、オンラインの参加者も東京会場でのディスカッションに参画できるよう、Gobinathan Nair氏 が東京会場での午前中のワークショップの内容を共有しました。会場やオンライン参加者用質問ボードからはさまざまな質問があり、特に規程や国際基準の履行のための円滑で有用なリソースとして、ADAMSで検査の履歴が管理できるように「教育の履歴またはパスポート」の導入についての提案や、運営面での独立性の担保などについて質問されました。

JADA教育部部長の山本は最後に、今年の国際セミナーの目的を振り返り、総括をしました。参加者それぞれが振り返りの時間を設け、セミナーから得たものを周りの人に共有し、#OnePlayTrueTeamとしてのレベルアップを目指そうと強く呼びかけました。

2日間のセッションで出てきたキーワードは、「パートナーシップ」、「連携のための努力」、「長期的なビジョン」、「価値の共有」などでした。たとえリソースや取り組む方法が異なっていても、共通の目標を持ち、世界中でクリーンスポーツ環境とスポーツの価値のために団結することが重要であると話しました。

教育ワークショップ

ISE(教育に関する国際基準)の実践:

JADA主導でSEARADO、RADOCAとともに教育ワークショップを開催

15カ国のNADO/RADOの教育担当者が集まり、それぞれがISE施行の進捗状況と課題を共有しました。クリーンスポーツ環境を実現するためには、アンチ・ドーピング機関同士の連携とアスリート中心の取組が大切であることを確認しました。

ワークショップの冒頭では、WADA会長が参加者の日々の献身を賞賛し、JADAはリアルチャンピオン教育パッケージの提供とインプットを通じて、アジア・オセアニアにおける教育への継続的な支援を約束しました。

参加国(15か国): ブルネイ、フィジー、インドネシア、日本、ヨルダン、カザフスタン、韓国、クウェート、ラオス、マレーシア、モルディブ、モンゴル、フィリピン、シンガポール、トルクメニスタン